Le travail d'un cinéaste : Julien Duvivier, 1896-1967

13 Aug 1996

1 vues

Date de naissance : 10 Feb 1909

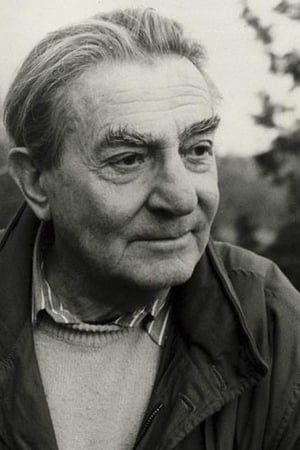

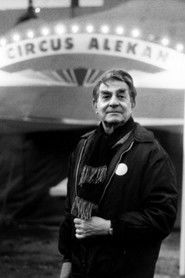

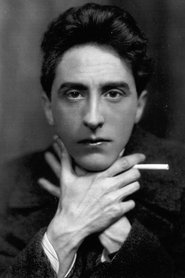

Henri Alekan est un directeur de la photographie français, né le 10 février 1909 à Paris et mort le 15 juin 2001 à Auxerre (Yonne). Henri Alekan étudie au Conservatoire national des arts et métiers, puis à l'Institut d'optique, tout en suivant les cours pratiques de Pathé-Cinéma. Assistant opérateur dès 1928, ses sympathies syndicales pour le Front populaire l'amènent à créer une association des assistants opérateurs. Il est ensuite, jusqu'en 1940, cadreur puis chef opérateur. Interdit d'exercer la profession de directeur de la photographie par la loi sur le statut des juifs du gouvernement de Vichy, il fonde à Cannes à l'automne 1940 le Centre artistique et technique des jeunes du cinéma (CATJC), dont feront partie Yannick Bellon, Philippe Agostini, Jacqueline Audry, Yves Baudrier, René Clément, Paul Gilson, Maurice Labro, Tony Leenhardt, Jean Lods, Louis Page, Georges Régnier, Claude Renoir, André Thomas... À la Libération, il participe à la Commission supérieure technique (CST), fondée en septembre 1944 chez Max Douy par Jean Painlevé entre autres. Après guerre, il est également cofondateur avec Louis Daquin de la Coopérative générale du cinéma français, pour la production de films exigeants. La célébrité vient à la Libération avec un des films produits par la Coopérative, La Bataille du rail de René Clément (1946), dans le style documentaire. La même année, le succès redouble avec La Belle et la Bête, de Jean Cocteau, dans le style fantastique. Son principal collaborateur est désormais le chef électricien Louis Cochet, qu'il a connu résistant. Sans effets recherchés, mais toujours au service du réalisateur, Henri Alekan a joué de sa capacité à passer du réalisme à la poésie dans Les Maudits (René Clément, 1947), dans Les Amants de Vérone (André Cayatte, 1949), dans La Marie du port (Marcel Carné, 1949) ou dans Une si jolie petite plage (Yves Allégret, 1949), se révélant un maître de la photographie en noir et blanc. Le passage à la couleur ne le prend pas de court, comme le montrent Austerlitz (Abel Gance, 1960) ou La Princesse de Clèves (Jean Delannoy, 1961). En 1949, il assure lui-même la réalisation d'un documentaire, L'Enfer de Rodin. En 1986, il récidive avec La Petite Danseuse de Degas. En 1987, il apporte une contribution essentielle à la réussite des Ailes du Désir de Wim Wenders. Deux ans plus tard, il se met au service de l'IMAX pour un film de Pierre Etaix destiné à La Géode. Au début des années 1970, afin de pallier l'absence de cours du soir à l'IDHEC, il crée le Cours Alekan, initialement accueilli par Silvia Monfort dans son Carré. Le cours, hébergé à sa fin à la Filmothèque du quartier latin s'est arrêté en 2009. Inventeur d'un procédé d'éclairage, Transflex, il consacre la fin de sa vie à des spectacles de mise en lumière des villes, les Chemins de lumière. Il a participé au jury longs métrages du Festival de Cannes 1983. Très engagé dans le syndicalisme et l'enseignement du cinéma, il a transmis dans un livre de référence son approche de la lumière, Des lumières et des ombres, qu'il commente dans le film de Laurent Roth, Des Lumières et des hommes (1986). Il a été inhumé au cimetière du Montparnasse. La cinémathèque de Boulogne-Billancourt, où il habitait, porte son nom. Source: Article "Henri Alekan" de Wikipédia en français, soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.

13 Aug 1996

25 Sep 1991

27 Jan 1984

31 Dec 1994

22 Feb 1997

01 Jan 1997

04 Aug 1988

03 Sep 1990

05 Dec 1984

21 Jun 1984

12 Mar 1952

01 Sep 1993

25 May 1984

01 Jan 2001

06 Jun 1951

29 Jun 1987